「未来を自分の力で描く!」高校生が主役の”へいちく価値向上プロジェクト”~福岡ものづくり絵日記 vol.08 ~

【福岡ものづくり絵日記とは?】

福岡在住のイラストレーター・尾野久子が「福岡のものづくり」に関わる人々を取材した絵日記です。色とりどりの人物たちがつくり出す商品・作品・サービス・ムーブメント。その背景の一端をイラストで綴ることで、より福岡の「もの」に親しみを覚えていただけますように…

「未来を自分の力で描く!」高校生が主役となって考える”へいちく価値向上プロジェクト”~福岡ものづくり絵日記 vol.08 ~

新しい年を迎える時は、必ず「良い年になりますように」と願います。一年前の今頃も同じことを思っていましたが、まさかこんな2020年になるとは思ってもみませんでした。

未来は誰にもわからない、という言葉をこれほど実感した年もあまりないと思います。ただ、わからない中で自分にできることを考え実行に移す年でもありました。

そんな中で、とても希望を感じた活動があります。それが今回の“へいちく(平成筑豊鉄道)価値向上プロジェクト”のお話です。

2019年の終わりに“へいちく(平成筑豊鉄道)価値向上プロジェクト”ミーティングの様子を見学させていただきました。

このプロジェクトは、福岡県京都郡みやこ町で “三四郎の学校” という場づくりを行なう日賀優一さんが、沿線の高校に話を持ちかけ、2019年6月に動き出した活動です。興味を持った約30名の高校生と、その想いに共感した大学生や高校の教諭・社会福祉士や主婦・日賀さんのパパ友など、様々な大人たちがサポート役として参加しています。

具体的な活動内容は、月に1回犀川(さいかわ)駅の駅舎に集まり対話をし、それ以外はチャットツールで連絡を取り合い、価値向上について考えていくというもの。新型コロナウイルスの感染が拡大し、2020年3月以降は対面でのミーティングができなくなりましたが、その想定外の困難の中でやり抜いたプロジェクトです。

私が見学させていただいた回のメインテーマは「理想の駅舎や列車を考えよう!」でした。どんな妄想が飛び出してくるのか…?とても楽しみです。

1.なぜ高校生が主役なのか?

このプロジェクトの特徴は「高校生が主役」大人はあくまでサポート役であること。

未来の当事者である高校生が、地域の課題に向き合ったらどうなるのだろう?

という視点で、深掘りしていきます。

日賀さんは “三四郎の学校” で、普段学校では扱わないような…例えば「失敗とは何か」「恋愛とは何なのか」「ワタシらしさとは」…というテーマについて、中学・高校生と大学生・地域の大人が語り合う対話型ワークショップを行い「答えのない問い」と向き合う体験の場を作ってきました。

そこでこの“へいちく価値向上プロジェクト”。こちらも「答えのない問い」です。

へいちくは、直方~田川~行橋を結ぶ鉄道。かつて石炭や石灰石を運ぶために敷かれた路線を活用し、平成元年に誕生しました。住民の移動手段であると共に、炭鉱時代の遺跡をめぐる歴史ロマンを感じられる路線です。

しかし近年、過疎化により利用客数はピーク時の半数以下。厳しい状況です。経営の視点だけで見ると、利用客を増やすことがわかりやすい解決策ですが、利用客が減った原因である「人口減・過疎化」を解決するのは簡単ではないので、多角的な視点を持つことが必要になってきます。

「単に利用者を増やせばそれで良いのか?」

「路線が存続できればそれで良いのか?」

「何が問題なのだろう?」

「誰にとって問題なのだろう?」

「ローカル線の価値って何だろう?」

あらゆることに問いを見出すことは、探究心をくすぐります。それは「教えられた範囲で課題を与えられ、それに対し正解を答える」という枠を超えた社会を生き抜く、力の源となります。

大きく変化する世界を生き抜くために。未来を創っていく高校生たちに、そのような資質をプロジェクトを通して身につけて欲しい、と日賀さん始めサポートメンバーは考えているのです。

2.「価値」って何?それぞれに考える。

ところでプロジェクトの軸となる「へいちくの価値」とは何なのでしょう?いくつかの段階を踏んで、それぞれが思う「価値」を見出していきました。

まず、夏までの間は「テーマを掘り下げるチーム作り」が中心。社会人や大学生を織り交ぜたチームを作り、様々なテーマで対話を重ね、思考を広げるトレーニングを行いました。

取り上げたテーマも「未来に残る過疎地とは?」などといった、過疎化を止めるのではなく、過疎を受け入れた上で持続性を見出すことに重きを置いたもの。視点を変えて見ることで、今まで触れていなかった情報が目に止まるようになります。

「あれ?今まではこう考えるのが普通だと思っていたけど、違うのかも?」

「自分はこう思うけど、他の人はどのように考えているのだろう?」

“自分の意見を言う” “他者の意見を聴く” 大切さ・面白さがわかってきます。

似た課題を抱える地域の事例を知り、その経緯を紐解き、へいちくの現状と照らし合わせ、どういったアプローチが必要かを探っていきました。

そして秋からは実際に「へいちくの価値とは?」を掘り下げていきます。

利用者の多くは高齢者や通学で利用する高校生。その人たちがより快適に利用できる方法や、普段利用しない人たちがどうすれば利用するようになるか、を考えます。

そうすると「車内は高齢者の“憩いの場”=その質を高める」「テーブルを設け高校生が勉強できるようにする」「認知度を上げる」「駅の周辺でイベントを打つ」などのアイデアが出てきました。

はじめは受け身だった高校生も、この頃になると目的意識を持ち、自発的に行動し始めます。各駅の利用客へインタビューをしたり、校内で電車の利用頻度のアンケートを取ったり、価値を見出すため様々なアプローチを行います。

「もし、へいちくがなくなったら?」というシンプルな問いから

「へいちくを利用する私たちが困っていることは?」

「利用客にとってへいちくはどんな存在?」

「そもそもへいちく鉄道ってどこを通っているの?」

という様々な視点から紐解いていくのです。

その後は最寄駅の清掃を進んでやってみたり、イルミネーションで飾り付けをしてみたり、実験的に行動に移していきます。それが新聞などに取り上げられることで、興味を持つ人も増える。見にいくために電車に乗る人も増える。という展開を予想してのことでしょう。

安直に見えたり、完璧でなかったりしますが、そうやって自分で考えたことを軸に動いていく中で、だんだんと見えてくるものがあります。

「車内で食事する人がいて、においが気になる」「普段乗らない人にとっては乗り方がわかりにくい」という意見があるなら、乗車方法やマナーアップを促すポスターを作ろう!というアイデアに結びつく。

「運賃が高い」という意見があれば「どうすれば運賃が下がる?」「黒字になれば下がる?」「あと何人乗ったら黒字になる?」「一人あたり年に2回余計に乗れば黒字になるんだって!」というゴールが見える。そうすると「へいちく社長と高校放送部が対談するYouTubeチャンネルを作って呼びかけてみようよ」というアイデアに結びつく。

そのほかにも「車内子ども絵画展覧会」「地元イベントと連携したローカル線スタンプラリー」「地元高校生による割引乗車チケット活用ガイド動画の作成」などのアイデアが次々に出てきます。

プロジェクトに参加していなければ考えることもなかったことに問いを抱き、何通りもの視点で価値の定義やアイデアを自力で練り出していく姿に、ぐんぐん成長の跡が見られるのでした。

3.理想の駅舎や列車ってどんなもの?

そうして地道に価値向上のアイデアを考えてきた上での、今日。

お題は「理想の・楽しい・驚きの・バカな(!?)駅舎や列車を考えよう!」です。なんとも自由で楽しそうですね。真剣に考えた「価値」の軸があるからこそできる、自由な発想。さて、どんな妄想が飛び出したのでしょうか?

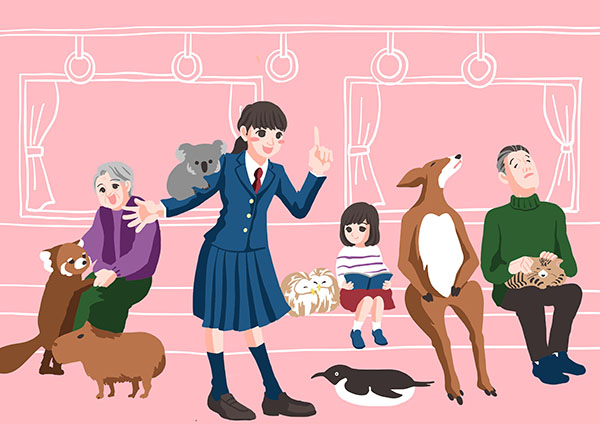

「動物と触れ合える電車」

「マンガ・小説・絵本を駅舎で借りて、車内で読んで、降りる駅で返すことができる鉄道」

「顔面パイでストレス発散できる電車」

「出待ち電車」

・・・その他「こたつがある」「朝ごはんが食べられる」「屋根がフルオープンになる」「宿題を手伝ってくれる人が乗ってる」・・・。

いかがですか?この発想。どれも自分が「乗ってみたい!」「こんな電車があったらいいのに!」という視点がポイントです。

真面目なミーティングの後に、こんな遊び心満載のミーティング。いろいろな視点から描く未来は、自由で楽しいものでした。

4.うまくいったことも、そうでないことも。経験が未来を作る。

このプロジェクトは2020年3月までの限定プロジェクト。新型コロナウイルスの影響で犀川駅舎に集まることができなかったりと障壁もありましたが、オンラインでミーティングを重ね、最終的に自分たちで出来る限りのことを実践しました。

あるチームは幼稚園と駅舎を管理する自治体にかけ合って、子どもたちの絵の展覧会「こども美術館」を駅舎で開催。

幼稚園児の目線から見たへいちくは、どのように映っているのでしょうか?

いつもの景色に溶け込んだ、友達のような存在でしょうか。

新しい世界に連れて行ってくれる存在でしょうか。

絵を眺めていると、彼らにとっての「へいちくの価値」が見えてきそうな気がしますね。

このプロジェクトは最初に書いたように「高校生が主体となって動く」ということ。大人は「まずこの課題を解決しよう!」といったレールを敷きません。また、数字で明確化できるような結果を出すのが目的でもありません。

「答えのない問い」について向き合う体験、が主軸です。

結果を出さないなら意味がないと思う方もいらっしゃるかもしれません。しかしなぜ、このような活動を行っているのでしょうか?

田川出身の日賀さんは、高校卒業後首都圏の大学に進学。そのまま東京で働き現在は編集プロダクションを経営しています。教育を扱った案件も多く、2011年、拠点を地元に増やした際に「教育で地域に恩返しをしたい」と思ったのです。

今の子どもたちは、生まれた時からITの恩恵を受けている世代。わからないことは検索すれば答えが見つかる。壁にぶつかればコツや乗り越える方法を周りの大人がすぐに教えてくれる。時には、失敗しないように先回りして道を整えることだってあります。

そこに「答えに行き着く効率の良い道があるはず」と思い込んでしまう怖さがあります。

「教えられていないことはできない」「できないことはやらない」となる子どもが多いと感じるのは、日賀さんだけでなくサポートメンバーも共通していました。

しかしそれは、子どもに限らず、私たち大人にも同じことが言えるかもしれません。2020年に入り、新型コロナウイルスの感染が拡大、世界は一変しました。まさに私たちは「答えのない問い」に嫌でも向き合うことになりました。

大人の私たちも、未知の時代。そのような時代に、日賀さんが行う活動、それに共感し、真剣に子どもと向き合う大人たちがいることは、大きな希望のように思えました。

何よりこの「理想の駅舎・列車を考えよう!」の回を見学して素敵だなあと感じたのは「自分だったらこういう列車がいい!」という発想を自由に発表できる場であること。無邪気で、バカだな~と笑われてもいい、大人も子どもも童心に還れる空気が、枠や殻を取り去ってくれたのだろうなと思いました。

自分と全く違う意見を言う人がいる。その違いを知り、視野を広げて色んなことを考える。自分で考え、行動し、うまくいったこと・うまくいかなかったことを経験する。未来を自ら切り開く力を培うことができるのが、こういう場なんだなあと思いました。

この場を通ったみんなは、今、どんな想いで新しい年を迎えたのでしょうか。いつか聞いてみたいと思います。

「2021年、良い年になりますように」

【地域の中・高生が未来について語り合う「三四郎の学校」

>>詳細はこちら

「キッチンから生まれる宝物。たのしい循環生活を世界中に! 」循環生活研究所 たいら由以子さん 〜福岡ものづくり絵日記 Vol.02〜

~部屋の中に季節を織り込み、自然と人が調和する未来“最高級の花ござ”掛川織 広松健男さん・律子さんご夫婦~福岡ものづくり絵日記vol.10

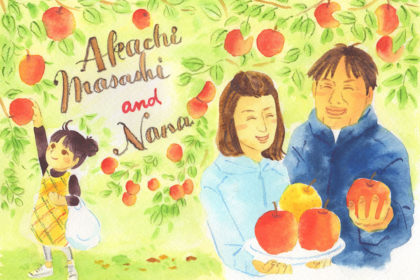

九州りんご村 “三翠園”赤地 正志さん・奈々さん 「家族のやさしさが詰まったりんご」〜福岡ものづくり絵日記 Vol.03〜

「心豊かな時間をくれるセミドライレーズンは、可能性に満ちた一粒の宝石」 いわさ農業 安陪 太雅さん・有希子さんご夫婦~福岡ものづくり絵日記 Vol.05〜

松山櫨が作り出す、自然と人が繋がる世界~【松山櫨復活委員会】矢野眞由美さん~福岡ものづくり絵日記vol.09