2020-04-29

It’a Small World!! 「人と野菜と雑草と…生物どうし、手をとり育む未来」あおぞら農園 松本家徳さん・亜紀さんご夫婦 ~福岡ものづくり絵日記 Vol.06〜

目次

表示

【福岡ものづくり絵日記とは?】

福岡在住のイラストレーター・尾野久子が「福岡のものづくり」に関わる人々を取材した絵日記です。色とりどりの人物たちがつくり出す商品・作品・サービス・ムーブメント。その背景の一端をイラストで綴ることで、より福岡の「もの」に親しみを覚えていただけますように…

It’a Small World!! 「人と野菜と雑草と…生物どうし、手をとり育む未来」

あおぞら農園 松本家徳さん・亜紀さんご夫婦 ~福岡ものづくり絵日記 Vol.06〜

2020年4月のある晴れた日に、雑草のスケッチに出かけました。

場所は筑前町と小郡市の境にそびえる花立山の、ふもとにある【あおぞら農園】さん。

今年の春はコロナウイルスの影響で、仕事や学校に行けない、人に会えないという毎日が続いていますね。でも、こんな時ふと目が止まるのは、身近にある自然の、何があっても揺るがない強さや生命力だったりしませんか?

今回の絵日記の名脇役 “雑草” たちの姿をスケッチしていると、それぞれが自分の役割に誇りを持っているように感じます。

今回お話を伺った松本さんご夫婦が言うには

「雑草が自分たちで判断して、いろんなところに栄養を入れてくれている」のだそうです。

…なんだか今回は植物たちの世界を覗けそうですよ。

1.「私たちはただ見守るだけ。そうすると自分たちで美味しく育ってくれるんです」

あおぞら農園さんは、完全に直売のみ。ホームページもありません。でも、全国にコアなファンがたくさんいらっしゃいます。

それもそのはず、この畑で育った野菜を食べてみると…野菜の味がしっかり、全身に沁み込んでいくような美味しさ。そのままでも充分美味しいのですが、焼いて、茹でて、蒸して…塩をかけたり、ほんのひと手間かけるだけでまた違った味わいを楽しめます。

こんなに美味しい野菜に、どうやって育てているんだろう?その秘密を探りに畑に伺ってみました。

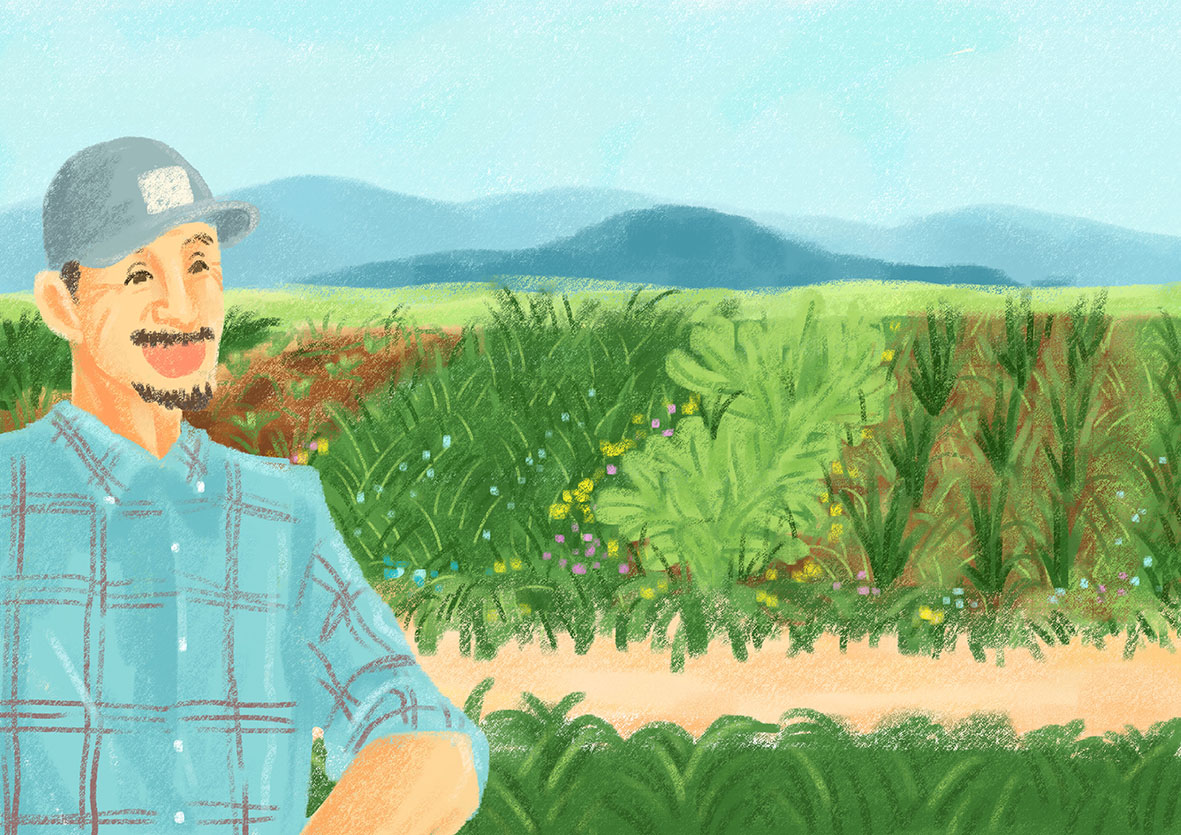

さて、畑を眺めてみると…なんだか、他の畑と様子が違います。

「耕作放棄地かってくらい草ボーボーでしょ」

ははは、と笑いながら話す家徳さん。

「でも、この雑草がいい仕事してくれてるんですよ」

元カメラマンというユニークな経歴を持つ家徳さんは、視点もとってもユニーク。

いい土を作るには、雑草の力が必要。なぜなら雑草は、微生物を集めてその土に足りない栄養素を固定してくれるからです。

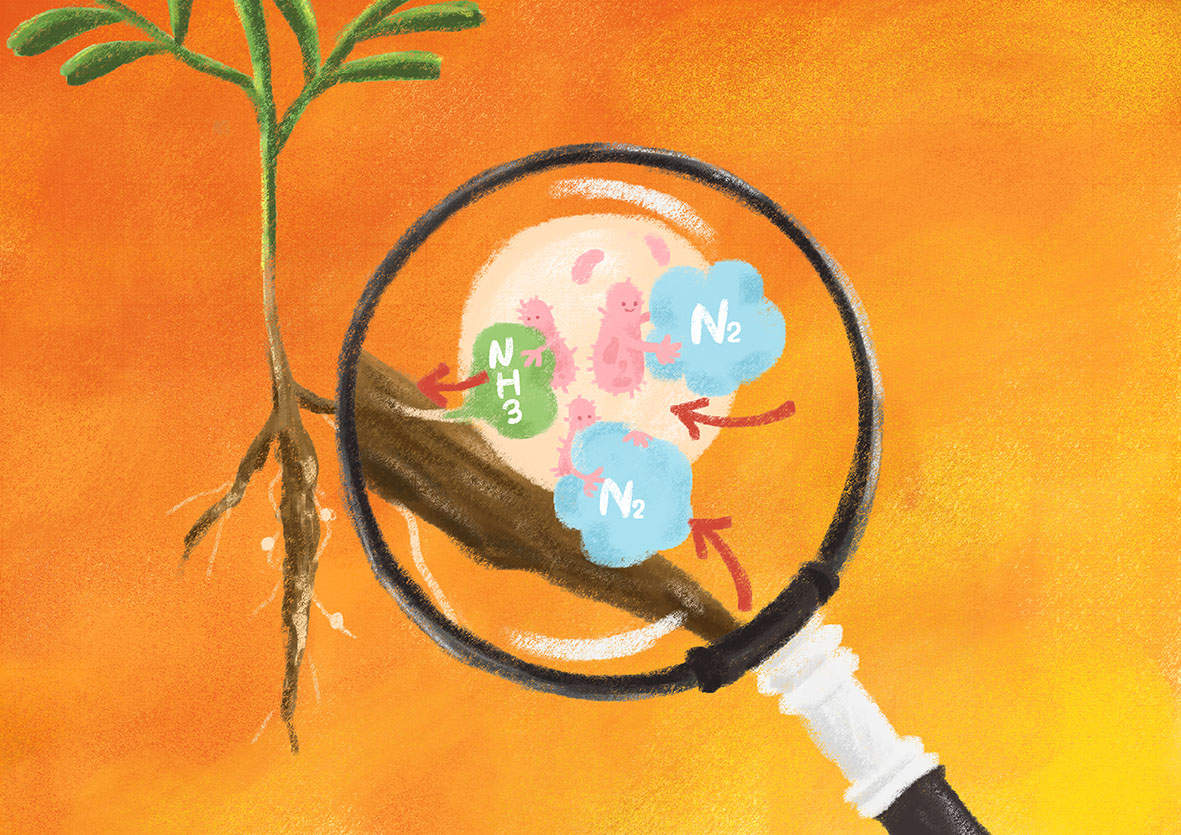

「例えば」と家徳さんは、おもむろに近くの雑草を引っこ抜き、根っこについていた白い粒を指差して言いました。「これ、窒素だよ」

窒素は植物の成長に必要な栄養のひとつ。しかし、土の中は空気が少なく窒素の量は少ない上、なんと植物は、窒素をそのまま取り込むことができないそうです。

そこで、この白い粒の出番。この中には微生物が住んでいて、大気中の窒素を植物が吸収できる形にせっせと変えているのです。そのお礼として、植物は光合成によってできた栄養を微生物に分けてあげています。まさに持ちつ持たれつの関係ですね。

でも、肝心の野菜にとっては?雑草に栄養を取られないのでしょうか?

奥さまの亜紀さんは言います。

「野菜が雑草に負けずに育っているようだったら、そのままにしておきますね。負けてるものがいたら手をかけてあげる。そんな感じです」

そして、優しい笑顔で雑草を見つめる亜紀さん。

「最近、この子はよくやってきますね。定番くんです。この土に窒素を入れに来てくれてるんでしょうね」

雑草をじゃま者としないで、それぞれの役割を見出した上で共に生かす。

ここでは、土と微生物と雑草とが、力を合わせて野菜を作っているんですね。

「僕たちは、ただ見てるだけですよ」

とまた、はははと笑いながら話す家徳さん。

「わるい奴も中にはいるんですよ。でもそいつのおかげで良いこともある」

例えば、ギシギシ。野菜の成長をじゃまするし、刈っても刈ってもしぶとく生えくる畑の問題児です。しかし、このギシギシは栄養のない土地を好んで生えて来るもの。つまり「ギシギシがいるってことは、この土はまだまだだな」と教えてくれているのです。

雑草はその土に足りない栄養素を入れに来ているので、野菜が育ち終わったあと、残った野菜の葉と雑草とを混ぜて一緒に土にすき込むことで、少しずつ土の中の栄養が増えていくそうですよ。

この畑には他にも、色々な雑草たちがいます。土の中の通気性・排水性を良くしてくれるもの、害虫を追い払う虫を呼び寄せるものなど、それぞれ役割を持って生活しています。

「いろんな奴がいる。なんか社会の縮図みたいだよね」と家徳さん。

生物の多様性が生態系を安定させる。

なんだか、小さな世界に真理を教えてもらったような気がしました。

2. 土と時代と気候に合わせて進化させる「マイ農法」

「できるだけ人工的なものを加えずに、自然な農法でやりたい」と言うあおぞら農園さん。

これまでいくつかの経緯を経て、今の農法を築いてきました。

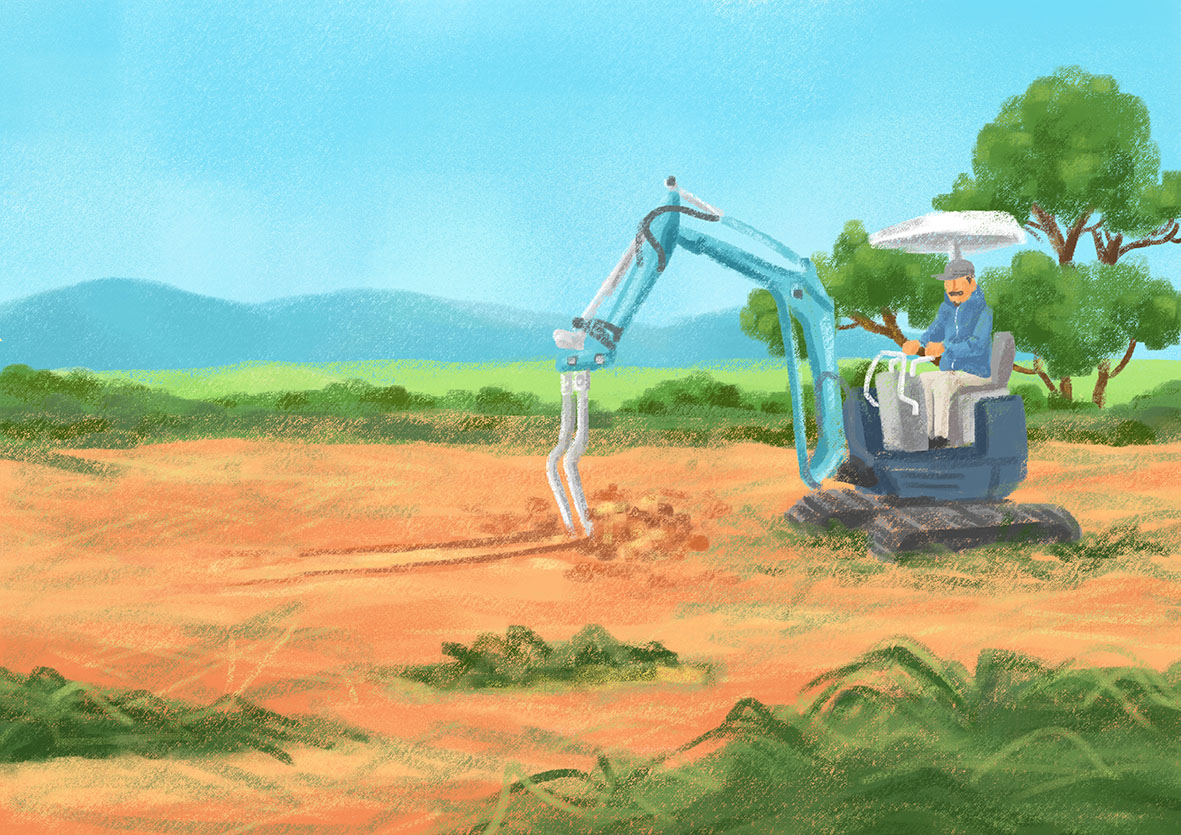

それはまず、この場所を開墾しなければならない、という大仕事から始まります。

「ここは、もともと固い赤土でね。レンガができるくらいの!」と話す家徳さん。

ここは以前、水はけ・通気性が悪く栄養分も少ない赤土だったそうです。

なぜそんな土地を選んだのでしょうか?

亜紀さんは言います。

「畑と田んぼと家と…全てが揃えられる土地だったんです」

埼玉のとある農家さんのボランティアバイトで出会った松本さんご夫婦。10数年前に糸島市で農業を始めましたが、いろいろな壁に当たり移住を検討、さまざまな土地を見に行ったそうです。

「永く続けられる場所を探したんです。糸島は人気があるから転々としか畑が借りれず、移動だけで1日終わってしまうような日もあったから…」

そんな時、耕作放棄地がたくさんあってまとめて借りれる、しかも近くに住める!という、現在の場所を見つけました。

しかし、当初はスコップを入れたら折れてしまうほどの固~い赤土。家徳さんはまず、ユンボを改造した重機を作ってもらい、土を切って空気を入れるところから始めました。

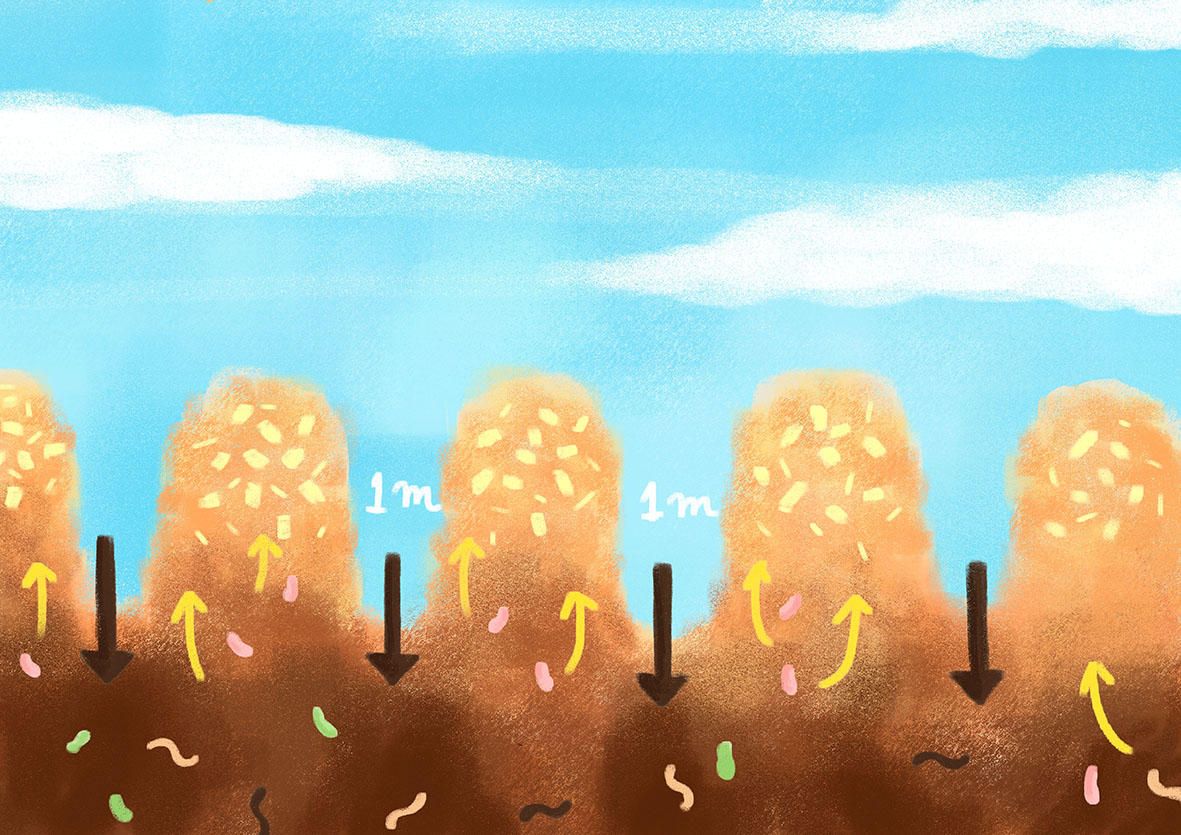

そして1mほど溝を掘り、わるいものが地中に落ちていくような仕組みを作りました。

そして畝となった場所に木や竹チップなどの炭素資材を混ぜ、土の中の微生物が集まってくるようにしました。

これは“炭素循環農法”で、“農業生態系にとって大切なのは炭素と窒素のバランスだ”という考え方から生まれた農法です。

「そしたら、集まってきた微生物のおかげで野菜がよくできたんだよ!」と家徳さん。

何年かすると、固かった赤土も炭素のおかげで水はけも良く、微生物にとって住みやすい環境になってきました。

しかし、ずっと続けるとなると…炭素素材を仕入れる手間とお金がかかることも気にかかっていました。

そこで、土の質が良くなってきたタイミングで今の農法へと徐々にシフトしたのです。豊かになった土地に生えた雑草を刈り、すき込むことでさらに豊かな微生物と栄養素が含まれた土地へと成長していきます。

「こういうのは、いわゆる“自然農法”といわれるものだけどね…」

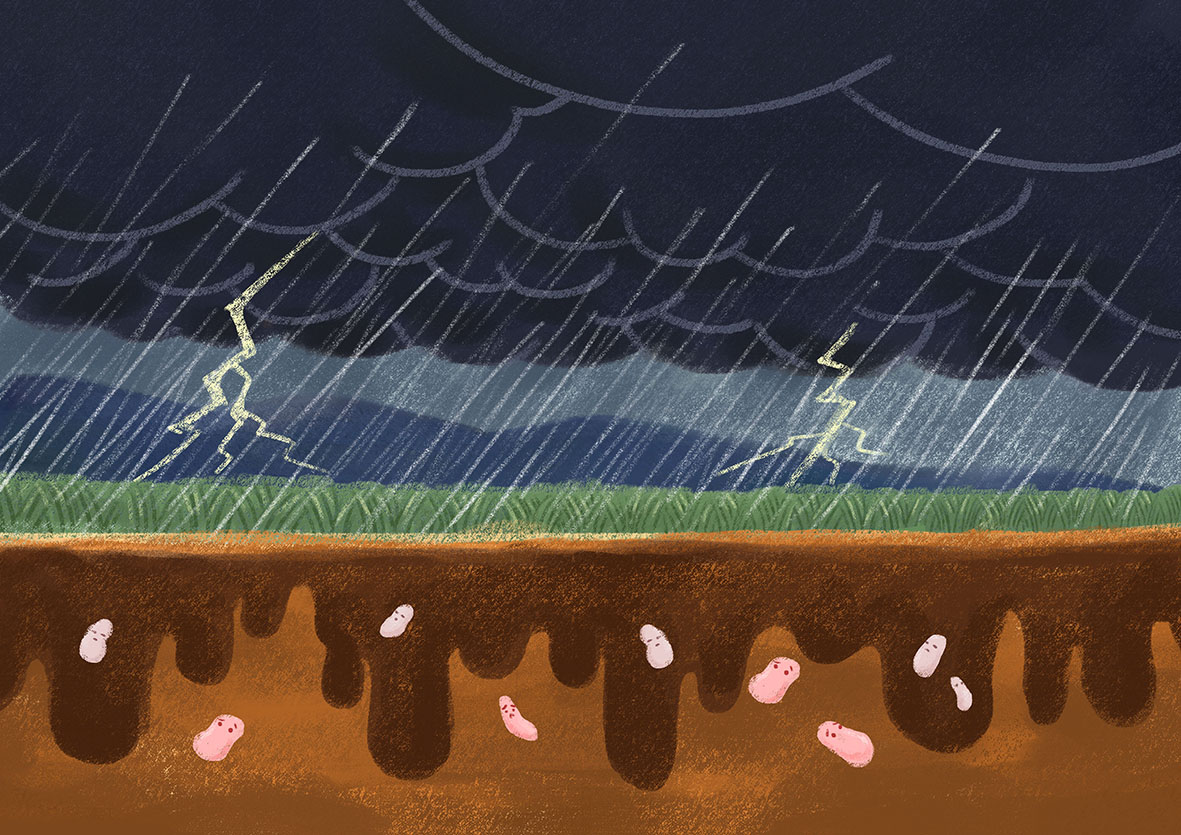

しかし最近問題になっている、気候の変化は農法にも大きな影響を与えています。

ここ数年の大雨は特にひどく、今まで育ててきた微生物を一気に滅ぼし、また固い土に戻してしまうこともあるそうです。

「そういう時でも、私たちは野菜を作らなくてはいけない。だから、固い土でも育つ野菜を植えるし、それが無肥料栽培に向いていないものなら、鶏糞などの無化学肥料を使うこともあります」

「時代の変化に伴って、気候も変わってきている。それに合わせて農法もアップデートしていく。“マイ農法”ってやつですよ!」

気候変動は多くの災害を起こし、農作物にも被害を与えているのは、みなさんよくご存知のことだと思います。

この現実を重く受け止めるとともに、こういった変化にも柔軟に対応していくあおぞら農園さんの姿勢に、急激な変化を見せる現在の社会を生き抜くヒントがあるように思えました。

3.人と野菜と雑草と…生物どうし、手をつないで育む未来

最後に、今後の展望を伺ってみました。

「子どもたちが、安心して食べられる野菜を増やしていきたいんです」

今もうすでに100件近い直売のお客様を抱えているあおぞら農園さん。正直手一杯ですが、子どもたちの未来を考えると、その量を増やしていきたいと言います。

「去年、仲間に誘われて “ヒメヒコ小郡”というグループを立ち上げたんですよ!」

“ヒメヒコ小郡”とは、小郡とその近辺に住む方々たちが2019年6月に立ち上げた、循環型社会をテーマに活動するグループです。

“タネ”の問題をテーマに食&農業について考えるイベントや、“小郡をオーガニックタウンに”という夢を掲げた”蓮華プロジェクト”(レンゲの花が咲く農地~除草剤や農薬を使わない農地~を増やす活動)などを行っています。

自分たちだけでは実現できないことも、共感してくれる農家さんや地元のみなさんと力を合わせればできることがある。最初は6人だったメンバーも、今や多くの人が賛同してくれています。

実はこの活動、【福岡ものづくり絵日記 vol.2】でもお話を伺った“ローカルフードサイクリング”の考え方に感動し始めた活動なんだそうです。なんだか不思議な縁を感じました。

「私たちも、私たちの土地でできることを!」

サステナブルな社会への取り組みは今、世界的に盛んになってきています。

こういった身近な活動範囲から、その土地での“生き方”や“価値観”と共存し、少しずつ進めていく。それがひいては、広い範囲での循環型社会につながっていくのだなあ、と感じました。

雑草をスケッチしていると、ミツバチが花の蜜を吸いにやってきました。

ミツバチは受粉の手助けをし、植物を循環させるという大きな役割を担っています。だからミツバチがやって来るような、可愛らしい花を咲かせる雑草が多い土地は、生態系が安定している証拠なのだそうです。

ミツバチたちもまたここから、花の蜜を求めながら、別の土地の手助けをしに行くんでしょうね。

人と野菜と雑草と、そして微生物や虫たちと共に。

安心して暮らせる未来は、すべての生物が手をつないで育んでいくものなのだなあ…と、飛び立つミツバチを眺めながら思いました。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

【あおぞら農園】

福岡県朝倉郡筑前町

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

関連記事

「心豊かな時間をくれるセミドライレーズンは、可能性に満ちた一粒の宝石」 いわさ農業 安陪 太雅さん・有希子さんご夫婦~福岡ものづくり絵日記 Vol.05〜

松山櫨が作り出す、自然と人が繋がる世界~【松山櫨復活委員会】矢野眞由美さん~福岡ものづくり絵日記vol.09

「世界の中の “ここ” で生きる。あなたとともに」地域計画家 髙尾 忠志さん ~福岡ものづくり絵日記 vol.07 ~

「キッチンから生まれる宝物。たのしい循環生活を世界中に! 」循環生活研究所 たいら由以子さん 〜福岡ものづくり絵日記 Vol.02〜

「【つくる人】と【食べる人】をつなぐ物語 」ふくおか食べる通信 梶原圭三さん~福岡ものづくり絵日記 Vol.04〜