芦屋釜の里|途絶えた産地が息を吹き返す。芦屋釜・鋳物職人たちの挑戦

茶道をされている方なら、日常的に目にする茶道具のひとつ「茶の湯釜」。

茶道をされていないみなさんも、ふるまいのお茶席やテレビなどで、一度は目にしたことがあるのではないでしょうか。

じつは、福岡県遠賀郡芦屋町という場所に、この「茶の湯釜」の名産地があるってご存知ですか?

今回はその名産地で作られる「芦屋釜」の職人さんを訪ねて「芦屋釜の里」へお邪魔しました。

福岡県遠賀郡芦屋町|芦屋釜の産地がもう一度、生き返るための取り組み

「産地がもう一度、生きられるようにしたいです。」

そうおっしゃったのは、今回取材を受けてくださった「芦屋釜の里」鋳物師養成員:樋口陽介さん。

一度は途絶えた「芦屋釜」の生産を甦らせた職人のひとりです。

芦屋釜の資料館・工房・お茶室などがあり、今回の取材地でもある「芦屋釜の里」では、全国に残る芦屋釜の調査・研究を基に、芦屋釜の復元と鋳物師の養成を行っています。

職人の養成期間はなんと、16年間。

現在は、既に養成期間を終え独立した八木 孝弘さんと、養成期間15年目の樋口陽介さんの2名が、芦屋釜の製作に取り組んでいます。

写真左:八木 孝弘さん 写真右:樋口 陽介さん

「習得する技術、勉強する事が山積みで、本当にあっという間の15年間でした。」

とおっしゃる樋口さんは、間もなく独立し、自身の工房を持つことになるそうです。

一度は途絶えた芦屋釜の製作

福岡県北部を流れる広大な遠賀川。

その遠賀川の河口に位置する遠賀郡芦屋町で「芦屋釜」は製作されています。

中世には鋳物の産地として有名だった芦屋。

梵鐘(お寺にある鐘)や仏像なども製作しており、中でも鉄製の茶の湯釜は「芦屋釜」と呼ばれ、お茶の世界でとても人気がありました。

しかし16世紀には、茶の湯文化の担い手が京の公家・武家・寺社などの階層から、堺・奈良・京都の町衆に変遷し、それに伴って茶道具の好みが変化したこと。

京の三条釜座で釜が盛んに製作されるようになったことから、わざわざ芦屋まで足を運ぶ必要がなくなったことなどにより、「芦屋釜」の需要が大きく衰退。

さらに、芦屋鋳物師の庇護者であった大内氏の滅亡に伴い、芦屋鋳物師は衰退、江戸時代初期には「芦屋釜」の製作も完全に途絶えてしまったのです。

「芦屋釜は、芦屋町の文化で財産だ。残さなくてはいけない。」

一度は途絶えてしまったものの、現在では芦屋町の行政も一体となり芦屋釜を復興するため、調査・製作に取り組んでいる最中です。

芦屋釜の特徴 – 造形の美しさ、実用性、耐久性

茶の湯釜で、その名に地名がついているのは「芦屋釜」「天明釜」「京釜」の3つのみです。

そのうち、国の重要文化財になっている9つの茶の湯釜中、8つに「芦屋釜」が選定されていることからも、その価値の高さが分かります。

「芦屋釜」の人気の高さには、主に2つの理由があるそう。

1、機能性の高さ

芦屋釜の薄さは、なんとたったの2mm!

薄くて軽いため、持ち運びに適しており非常に使いやすいんです。

2、美しさ

表面の美しい文様は、職人によってひとつずつ手作業で生み出されます。

霰(あられ)という文様を、棒状の道具でひとつずつ押し、製作している途中の様子です。

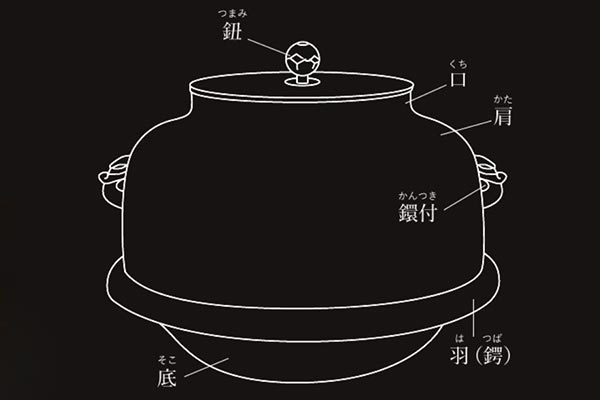

また、芦屋釜にはいくつかの特徴があります。

- 真形(しんなり)と呼ばれる独特の形

…①口の立ち上がり部分が湾曲している。 ②鐶付(かんつき)は原則として鬼面。 ③胴部に羽をめぐらす。

- 鯰膚(なまずはだ)と呼ばれる地膚(じはだ)

- 胴部の文様

- 挽き中子法と呼ばれる技法

これら1、2の特徴に加え、1度作ると何百年も持つという耐久性もあります。

鉄についた時代を楽しむ、道具が過ごした時間を共有する…茶の湯の世界の心に通じる部分を持つ「芦屋釜」です。

芦屋釜を製作し始めたきっかけ

一度は途絶え、技術のバトンが引き継がれていなかった芦屋釜。改めて1から再興する難しさを思うと…私には、到底手が出せそうにありません。

職人の樋口さんが、あえて芦屋釜の製作を仕事に選んだキッカケは何だったのでしょうか?

「私は、美術の先生になるのが夢だったんです。

大学院まで進学し、弥生時代の鋳物製品を専門に研究をしていたのですが、弥生時代には既に鉄器があり生活の中で使用されていたそうです。

芦屋町から鋳物師養成員の募集がかかっていた際、 “鋳物” という共通点もあって、研究心と、技術を習得してみたいという探求心が生まれたんです。

そこで募集に応募し、芦屋釜の鋳物師養成員になりました。」

探求心!

樋口さんとお話していると感じる、静かだけれど激しい情熱は、そこから来ているのか。

樋口さんが芦屋釜に出会ったことは…偶然にみえて、「芦屋釜」再興にとっての必然だったのかもしれないな。

つい、そんなことを思ってしまいました。

きっと、誰にでも興味が持てるものではないし、誰にでも出来ることでもないのだから。

芦屋釜を受け継ぎなおす

伝統工芸品や民芸品のブランディングや、リデザインなどが多くみられる昨今。

「芦屋釜を現代風にアレンジしたりはしないのですか?」

じつはデザイン学部卒の、私の疑問をぶつけてみました。

「それはしません。一度途絶えた歴史を持つ芦屋釜は、まず昔の人が作り上げた技術を正しく再興することが大切だと思っています。」

と、樋口さん。

そうか。基礎がしっかりしているから、アレンジが出来るんだ。

でもその基礎を教えてくれるものは、今や過去や文献にしかない。ひとつずつひも解いて身に着けていくしかないんですね…。

型を開けてみたら割れていた…そんなことも日々、あるそうです。

一度失ってしまったものをもう一度作るって、時間がかかるし、とても難しい。

それでも製作を続ける職人さんって、本当にすごい。

そう感じました。

芦屋釜を未来へ繋ぐ活動

「私には個人的な目標があるんですよ。」

と、見せてくださったのは「芦屋釜」と同じ鋳物の、ワークショップに使用しているという鏡や印鑑。

「鋳物師が行うワークショップを通じて、芦屋釜の教育普及をしていけたらいいなと思っているんです。」

この印鑑は、芦屋町のふるさと納税品にもなっているんですって。

技術を磨き上げ、継承しながら、伝える活動を同時に行う樋口さん。

きっと少しずつ、福岡県遠賀郡芦屋町の「芦屋釜」が、全国に知られていくことになるのではないでしょうか。

産地がもう一度、生き返るまで。一歩一歩進む!

一度途絶えたものを再興するためには、膨大な時間とパワーが必要だと、現地で感じることができた今回。

この先も、情熱を持って取り組む2人の職人の挑戦は続きます。

再興、そして新たな歴史づくりへ。

産地がもう一度、生き返るまで。

一歩一歩進む足取りを、心から尊敬し、応援しています!

芦屋釜の里|アクセスなどインフォメーション

住所:〒807-0141 福岡県遠賀郡芦屋町大字山鹿1558-3

TEL:093-223-5881

開園時間:9:00~17:00(入園・呈茶は16:40まで)

休園日:毎週月曜日(祝日にあたる場合はその翌平日)、年末年始

入園料:

- 中学生以上 200円(15人以上の団体 100円)

- 小学生 100円(15人以上の団体 50円)

- 6歳未満(小学校就学前) 無料

☆この他詳細は、公式サイトをご参照ください。

アクセス:

- 公共交通機関でお越しの方

JR折尾駅下車、北口へ出て北九州市営バス芦屋行(90番、91番)乗車、山鹿郵便局前下車、徒歩10分

JR遠賀川駅下車、芦屋タウンバス芦屋釜の里前下車、徒歩すぐ

※バスの本数が少ないので事前に時間をご確認ください。

- お車でお越しの方

車での所要時間 JR小倉駅から40分、JR博多駅から1時間10分

※国道3号線の今古賀交差点から車で約10分

※JR折尾駅からタクシーで20分

☆お抹茶を楽しめるお茶室もあります。時々、季節のお菓子:芦屋釜本舗の「あしや釜もなか」が出ることもあります。

- 中学生以上 300円

- 小学生以下 200円

芦屋町の銘菓「あしや釜もなか」もいただけます。

夏限定・抹茶アイスも。