英彦山がらがらは福岡の魔除けお守り。飾り方や歴史までご紹介|鈴類窯元

英彦山がらがらとは

福岡県田川郡添田町(そえだまち)。

福岡県唯一の神宮「英彦山神宮」のあるこの地に、古くから伝わるお守りが「英彦山がらがら」です。魔除け・虫除け・災害避けの意味があり、玄関や勝手口などに飾るもので、なんと日本最古の土鈴なんだそう。

コロンとした素朴な形と、リンリンと響く土鈴ならではの軽やかな音が可愛らしい英彦山がらがら。

この記事は、

- 「英彦山がらがら」のことを詳しく知りたい方

- 福岡県の食べ物以外のお土産を、贈り物やご自宅用に探している方

に向けて歴史や飾り方・窯元のことや販売先まで、「英彦山がらがら」を詳しくご紹介していきます。

英彦山がらがらの歴史

英彦山がらがらは「日本最古の土鈴」と言われるだけあり、そのはじまりは約800年前に遡ります。

雨が降らない日照りが日本全体に続いたとき、文武天皇が降水を願って英彦山神宮に参拝をし、2つの鈴を奉納しました。

その後戦争の火災によって1つの鈴がなくなってしまったため、新たに複製し、その際に参拝者に配ったことが「英彦山がらがら」のはじまりだと言われているそうです。

英彦山がらがらの用途や飾り方・捨て方

現在は、英彦山周辺の地域に根付いたおまもりとして、また英彦山の参拝者のお土産として親しまれている「英彦山がらがら」。

使い方としては、

1、家の玄関や勝手口などに下げて魔除けとして飾る

2、豊作を願い、虫除けとして、田畑の水口(みなくち・水の通り道)に埋める

などがあるようです。

がらがらについた色には、赤が「太陽」、青が「水」という意味があり、五穀豊穣を願う意味があるんだそう。また、鈴に通してある紐は稲藁を使っており、ここにも豊作を願う気持ちが込めてあります。

飾り方・処理の仕方

おうちに「英彦山がらがら」を置く場合、玄関や勝手口に飾るのが基本ですが、戸の付近が無理な場合は、靴箱付近であればいいんだそう。玄関の靴棚の上などに置いて飾っておくのも良いですね。

だいたいお正月あたりに新しいものを飾り、1年間飾った後は、また新しいものを飾ります。

1年間の役目を終えたがらがらは、お庭の中で人が踏まなそうな場所に埋めて、土に還してあげましょう。

「英彦山がらがら 口ばっかり」

ちょっと余談ですが、多くの人が田んぼの水口(みなくち)に埋める文化があったこの地域には「英彦山がらがら口ばっかり」という言葉があります。

「英彦山がらがら、みな口ばかり」が変化して出来た言葉だそうですが、口で言うだけで何も行動しない人に対して「口ばっかりやねぇ」というふうに使うんだそう。この地域ならではの皮肉が効いた冗談で、面白いですよね(笑)

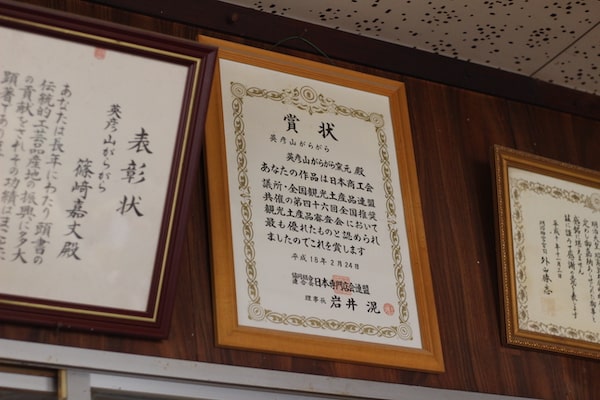

唯一の窯元「鈴類窯元」|篠崎嘉丈さん

今回お話を聞いたのは、「英彦山がらがら」をつくる唯一の窯元・「鈴類窯元」の篠崎嘉丈(しのざき よしたけ)さん。

200年前から続くこの窯元で育った篠崎さんは、小学校5年生ごろから「英彦山がらがら」を作っているんだそう。

「私が小さい頃、英彦山がらがらを100個くらい背中のカゴにつめて、往復12キロほどかけて英彦山神宮に持っていっていたんですよ。参拝する方のお土産にしていたんですが、持っていくと、大人に飴や小さなお菓子と交換してもらえるんです(笑)

山道なので、もちろんすごく大変なことなんですけど、お疲れ様と声をかけてもらったり、人と触れ合ったりして、英彦山には随分とお陰を受けて育ってきた気がします。」

英彦山は宝の山。そんな英彦山にまつわる「英彦山がらがら」をつくる職人として、その歴史と大切さを伝えていきたいと語ってくださった篠崎さん。

実際に篠崎さんは、地元の小学校でがらがらを作る体験を行ったり、親子向けの講演を行うなど、英彦山がらがらを含めた地域の良さを伝える活動を積極的に行っているんだそうです。

英彦山がらがらの作り方

「英彦山がらがら」には、型を使って作る場合と、手びねりで作る場合の2通りの整形の仕方があります。そこから乾燥させ、焼きをいれて完成させます。

「小がら」と呼ばれる小さながらがらは、型を使わない手びねり。今回「小がら」を作る様子を見せていただきました!

ひとまわり小さい丸を包みながら、鈴の外側の部分を作ります。

そこに小さな切り込みを入れ、なかの丸を抜いたら空洞ができるので、音を慣らすための鈴の中身を入れ込み、指で穴をある程度閉じます。

ここまでの作業を、ひょいっとやってしまう篠崎さんですが、慣れていないと土の厚みが均一にならずに焼く時にヒビが入ったり、割れてしまったりするそうです。体験した小学生は、なかなか出来ずに泣いてしまう子もいるんだとか(笑)職人技なのがよくわかりますよね。

綺麗な音色、昔ながらの形を崩さないことを目指して

原料となる土は、「豊前松田」というもの。乾燥させた土を粉にしてふるいにかけ、水を通して、残った土が使われます。実際に触ってみましたが、かなりきめ細かく弾力がありました。土が違うだけで、音色に違いが出てくるそうで、「豊前松田」が最適な土なんだと篠崎さんが教えてくださいました。

同じ種類でも、音色と形が少しずつ違う「英彦山がらがら」。

使用している土を含め、整形する時に気を付ける様々なポイントが、軽やかながら耳に響く凛とした音色を作り出します。そんな音色と、この地域に古くから伝わるこのがらがらの形を守り抜くことが、篠崎さんの大切にしていることなんだそうです。

実は種類がいっぱい!英彦山がらがらの商品をご紹介

昔ながらの形を守ることももちろん、たくさんの方に「英彦山がらがら」を知ってもらうため、初めて買う方や、お土産用に手にとってもらいやすいものを作ることもしている篠崎さん。おすすめのものをいくつかご紹介します♪

○小がら

主に玄関に飾るものとして使われる、1番スタンダードな形。小さな鈴が何個もついているのが、形も音も可愛いです♪

○大がら

主に勝手口に飾られ、大きな鈴がひとつ付いたがらがら。小がらとはまた違った音がよく響きます。

○さる

猿の形をしたがらがら。「去る」との語呂合わせで「災いが去る」という意味がある縁起物なので、より悪いものを追い払ってくれそうですね!

○夫婦祝い鯛

2匹の鯛がくっついたがらがら。結婚式の引き出物や、ご夫婦への贈り物として買われる方が多いんだそう。

福岡の贈り物・参拝のお土産には英彦山がらがらがおすすめです♪

実は福岡県民でも知らない方も多い「英彦山がらがら」。

でも、美味しいグルメや博多織・博多人形以外の福岡のお土産としてもおすすめな歴史あるお守りです。

英彦山神宮に訪れる際や、大切な方へのお土産を探す際には「英彦山がらがら」を買ってみて、ぜひ「今年一年、どうか無事に過ごせますように」と願いを込めてみてくださいね。

英彦山がらがら販売先一覧

福岡市内

・& LOCALS(アンドローカルズ)大濠公園

住所: 〒810-0051 福岡市中央区大濠公園1−9 (大濠テラス1F)

TEL:092-401-0275

・ae(アエ)/& LOCALS赤坂けやき通り店

住所:〒810-0042 福岡市中央区赤坂3丁目7-14 (けやき通り沿い)

TEL:092-791-4700

福岡県添田町

・英彦山神宮(中宮の下)

住所: 〒824-0721 福岡県田川郡添田町大字英彦山1

TEL: 0947-85-0001

・道の駅 歓遊舎ひこさん

住所:〒824-0604 福岡県田川郡添田町野田1113-1

TEL:0947-47-7039

・英彦山スロープカー花駅

住所:〒824-0721 福岡県田川郡添田町英彦山1487

TEL:0947-85-0375

・ひこさんホテル 和(なごみ)

住所:〒824-0721 福岡県田川郡添田町大字英彦山233-5

TEL:0947-85-0121

・六助別館 鷹巣高原ホテル

住所:〒824-0721 福岡県田川郡添田町英彦山1339

TEL:0947-85-0331

鈴類窯元|お問い合わせ・ご注文

住所: 福岡県田川郡添田町大字落合1752

TEL: 0947-85-0169

★ご注文は電話でも受け付けています★