松山櫨復活委員会|紅い炎に魅せられて。真櫨和ろうそくから知る櫨(はぜ)の魅力

自宅で和ろうそくを灯しませんか?櫨(はぜ)の木の蝋で生み出す「真櫨和ろうそく」

道に連なる真っ赤な木々。燃えるような紅い葉っぱ。かつては川沿いなどで日常的に見られた風景。

この美しい木は「櫨(はぜ)」といいます。

実から採れるオイルはろうそくに、枝から採れる染料は染め物に、花から採れる蜜ははちみつに…櫨は実用的で、秋には美しい紅葉が見られる、魅力にあふれた木です。

古くは「古事記」にも記載があるほど日本人と深く関わってきた櫨。

「そんな櫨の魅力を伝えたい」「もっと身近に感じて欲しい」という想いを込めて作られたのが今回ご紹介する「松山櫨復活委員会」の「真櫨和ろうそく」。

櫨蝋が生み出す紅い炎を眺める時間は、特別なひととき。

この“和ろうそく”が持つストーリーと併せて、ぜひご自宅で楽しんでいただけたらと思います。

松山櫨復活委員会|真櫨和ろうそく

長く、紅い炎がゆっくり、ユラユラと揺れる「真櫨和ろうそく」。

まだエネルギーが電気ではなかった時代に、一大産業として生産が行われていた「和ろうそく」。福岡県南部の筑後地方では、その原材料である「櫨」の木がたくさん植えられていました。

その筑後地方の一部、福岡県久留米市田主丸町。現在は耳納連山の山々の下で、たくさんの果樹園が広がっている風景が見られます。この地で生まれた櫨の突然変異種であり、名品種が「松山櫨」です。

櫨の木から採れるオイルは和ろうそくの蝋として使われますが、中でも「松山櫨」は蝋分がたっぷりと含まれている質の良さが特徴。

ですが戦後、木材として成長の早い杉やヒノキが櫨に代わり植えられたことや、区画整理や護岸工事で木が伐採されたこと、エネルギー革命で燃料が石油へと変化していったことで、松山櫨はほぼ絶滅状態へ。

「松山櫨」がこのままなくなってしまうのは惜しまれると、10年ほど継続して活動を行っているのが矢野眞由美さんです。

その活動の中で、もっと身近に櫨のことを知ってほしいと作られたのが「真櫨和ろうそく」なんです。

国産の原料だけを使い、蝋を絞り出す、芯を作るなどすべて国内で手作り。ひとつひとつの工程に職人の技術が光ります。

歴史ある櫨の魅力、矢野さんの情熱が詰め込まれている和ろうそくです。

松山櫨復活委員会|矢野眞由美さん

今回お話を伺ったのは、「松山櫨復活委員会」の矢野眞由美さんです。

公務員、地元タウン情報誌の製作のお仕事を経て、ホームページ制作のお仕事をされていた矢野さん。

ある時、植木・苗木屋さんのホームページ制作を依頼されてリサーチを行っているときにたまたま「櫨」の存在を知ったそうです。

「櫨ってどんな樹木なんだろう?」

そんな純粋な疑問から、調べ物をするうちに櫨の虜となっていった矢野さん。

歴史書をひも解くうちに、地元に「松山櫨」という品種があることが分かりました。しかし、当時すでに「松山櫨」は大量に伐採され、ほぼ絶滅していたそうです。

「地域の貴重な宝である、松山櫨を復活させたい」

いつの間にか矢野さんの心に湧いた思い。活動を続けるほど、想いは強くなっていきました。

しかし、「松山櫨っていいよ」と言葉で伝えたところで、何も知らない方には伝わりにくかったそうです。

そこで、もっと櫨の良さや歴史を身近に感じてもらう第一歩として、雑貨として手に取れる「真櫨和ろうそく」を作り出したんだとか。

まるで少女のような純粋さと、研究者の一面のどちらも持っている矢野さん。「松山櫨」を語るときの瞳は、キラキラと輝いていました。

真櫨和ろうそくの作り方

和ろうそくの製造には、大きく分けて3つの工程があります。

- 芯づくり

- 精蝋(蝋を絞り固める)

- ろうそく作り(手がけ)

これら3つを全て別の職人さんが手掛けるというから驚きです。様々な地域を経て、櫨のオイルは「真櫨和ろうそく」となって田主丸町へ戻ってくるのです。

1.芯づくり

蝋の中心にある芯。原材料には九州・筑後地方産の「イグサ」と、福岡県伝統工芸品にもなっている「八女和紙」が使用されています。

「真櫨和ろうそく」の販売を開始して間もないころ、芯づくりのできる職人さんが高齢のため引退されてしまったそうです。芯づくりのできる職人さんは稀少で「もう自分で作るしかない!」と、矢野さん自身が芯づくりを行っていた時期もあったのだとか。

現在では、福岡県内の障がい者就労継続支援施設「藍」のみなさんが1本1本丁寧に巻いてくださっています。

矢野さんの活動は職人さんの技術を現代に引き継いでしまったのですから驚きです。

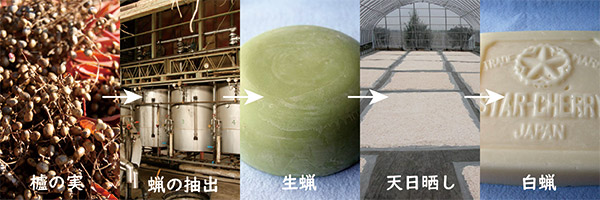

2.精蝋(蝋を絞り固める)

和ろうそくの原料となる「松山櫨」は福岡県内もしくは九州で採れたもの。ほぼ絶滅寸前だった「松山櫨」は、矢野さんの活動により植林活動や協力者が増えていき、その製造量を増やしています。

この工程を担当するのは、全国でも3か所しか残っていない“木蝋製造”をされている、福岡県筑後市の企業 嘉永3年創業 「荒木製蝋合資会社」さん。

櫨の実を絞り、蝋分を取り出して蝋として精製します。

「荒木製蝋合資会社」さんの生み出す木蝋は、その確かな品質で海外にも輸出されています。

3.ろうそく作り(手がけ)

福岡県内で作られた芯と櫨蝋は、滋賀県髙島市の「大與」さんによってろうそくへとカタチ作られます。

内側に融点の低い蝋、外側に融点の高い蝋を何層にも重ねて年輪のように固めていきます。

これはすべて手作業で、なんと1時間でも30本ほどしか完成しないほど手間ひまがかかるのだとか。手作業なのに大きな個体差が見られないのも、長く経験している職人さんが作ったからこそです。

真櫨和ろうそくの魅力

私たちがスーパーなどでよく見るろうそくは、実は「洋ろうそく」と呼ばれ、蝋は石油から作られています。手軽で入手も簡単、使用しやすい「洋ろうそく」。

ですが、「洋ろうそく」と比べると「真櫨和ろうそく」は、炎の大きさや揺らぎ方に違いがあります。

- 炎が紅い

- 炎が大きい

- 煙が出にくい

- すすが出にくい

- においが出にくい

- 蝋が垂れにくい

燃え方の美しさや室内での使いやすさが特徴です。見ているだけで心温まる「真櫨和ろうそく」。

「イグサ」を使った芯は蝋の吸い込みがとても良いため、明るく大きな炎に。櫨蝋を使用し手掛けをすることで蝋が垂れにくく煙やにおいも出にくい。

ゆっくりと揺らめく炎の表情を見ていると、本当に心が洗われるようです。

和ろうそく以外も。もっと松山櫨を身近に

実は「松山櫨」を身近に感じてもらうため、「真櫨和ろうそく」以外にも商品が作られています。

〇 真櫨きゃんどる

お部屋のインテリアやバスタイムにも使えるアロマキャンドル。ろうそくよりももっと手軽に素敵な炎を体感できます。

〇 櫨蝋ワックス

木製品、革製品など大切なものの艶出しに。弓道の弓の手入れ道具としてもすぐれているそうです。

悪いものが入っていないから髪や肌に使ってもOKだそうで、お子様やペットにも使えるなど、オールマイティなワックスです。

このほかにも、矢野さんは櫨の魅力や和ろうそくの良さを伝えるため、定期的にアロマキャンドルやハンドクリーム作りを体験できるワークショップを開催されています。

福岡にお越しの際は、ぜひ参加してみてはいかがでしょうか?

ちなみに矢野さんが巻いているスカーフは、櫨の枝の部分で染められたもの。

美しい黄色は、かつて天皇陛下にしか身に着けられない高貴な色だったそうです。

櫨っていろいろな使い方があってとっても面白いものなんですね。

贈り物やお盆にも。実際に使った方の声

見た目も美しい「真櫨和ろうそく」。

「母が亡くなったので、この真櫨和ろうそくを灯したい」と、購入された方もいらっしゃり、その時矢野さんは息が詰まるような思いだったといいます。

「真櫨和ろうそく」は、誰かにとっては、特別な意味を持つ炎なのですね。

そのため、お盆にご先祖様をお迎えをする際のろうそくや、大切なご友人へのプレゼントなどに購入していかれる方もいらっしゃるんですって。

真櫨和ろうそくの紅い炎に魅せられて。身近に感じられる櫨の魅力

歴史ある「松山櫨」を残すため、「松山櫨」の魅力を伝え続けるための新しい櫨のカタチ。

小さな1本のろうそくですが、櫨の魅力、日本の伝統技術、そして矢野さんの櫨に対する想いと情熱がたっぷりと詰まっています。

ぜひ「真櫨和ろうそく」をご自宅で灯して、まずはその炎を楽しんでみられてください。

そして、ご興味のある方はぜひ「松山櫨」の魅力、そして矢野さんの活動を知っていっていただけたら嬉しいです。

ご購入はこちら

□KAPATERIA

住所:〒839-1233 福岡県久留米市田主丸町田主丸1015‐2 JR田主丸駅構内

電話:0943-72-5225

営業時間:10:00~17:00

定休日:火曜日

□道の駅 くるめ

住所:〒839-0822 福岡県久留米市善導寺町木塚221-33

TEL:0942-47-4111

営業時間:9:00~18:00

□地場産 くるめ

住所:〒839-0809 福岡県久留米市東合川5-8-5

TEL:0942-44-3700

営業時間: 10:00~17:00

□どいざき

住所:〒819-0025 福岡市西区石丸2丁目43番1号

TEL:092-882-5253

□WEBSHOP – よかもん市場

眞櫨 和ろうそく – よかもん市場 (yokamon.jp)

松山櫨復活委員会インフォメーション

住所:〒839-1231

福岡県久留米市田主丸町野田1648−2

メール:info@mahaze.com